ドヴォルザーク:交響曲第八番ト長調Op.88(Ⅱ)

あと千回のクラシック音盤リスニング(44)

ドヴォルザーク:交響曲第八番ト長調Op.88(Ⅱ)

〜 ほろりとさせられる鬼指揮者セルの辞世の句〜

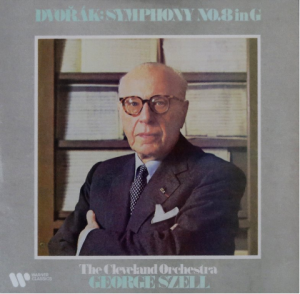

ジョージ・セル指揮クリーブランド管弦楽団

CD: Warner Classics 0190295-267186(輸入盤)

私はこのコラムでドヴォルザークの交響曲第八番を既に取り上げていた。カラヤン指揮ウイーン・フィルハーモニーの旧盤(DECCA)で、これはカラヤンが珍しくもオケの自発性にゆだねたような、カラヤンらしくもない演奏で愛聴盤となっている。何より、まだ鄙びた、かつてのローカルな響きが残ったウイーン・フィルの響きが素晴らしい。

今回採り上げるのはセル指揮クリーブランド管弦楽団による演奏で、録音は1970年、ホームグラウンドであるセヴェランス・ホールでなされている。

敢えて同曲異盤を採り上げたのには理由があって、最近このCDに胸を打たれたからである。

聴きながら「涙を誘うような」表現が随所にある。音楽は前に進めども、「後ろ髪引かれる」何かが纏わり付いているような。これまで忌み嫌っていたようなセルの存在、そのイメージがガラガラと崩れ落ちるような経験だったのである。

セルははっきり言って、好きな指揮者ではない、と前々回書いたばかりである。ショルティも同様である。

元ピアニストの縦の線をきっちり合わせるやり方、ハンガリー的なリズムを重視する指揮、フルトヴェングラーと対極的なアプローチである。この二人はリアリスティック、ロマンや感傷を排除し、整然とした形に仕上げる。相違点も多いが、根本的にユダヤ系という共通点もある。

セルはメジャーではないローカル・オーケストラであったクリーブランド管弦楽団を世界一とも評される楽団に育て上げた。素晴らしい業績である。

しかし、そのために払った犠牲も大きかった。大ナタを振って楽団の改革を行い、ついにビッグ5に入るステータスを勝ち得たのである。独裁的に臨まねば、それは不可能なことであったに違いない。1946年、クリーブランド管の楽員総数は94名だったが、1963年には104名に増えていた。しかし、そこに残った当初の楽員数は35名に過ぎなかった。

オケ・サイドからすると、まことに嫌な独裁者であったにちがいない。トスカニーニも独裁者であったが、一時的に逆上はしても、後はけろっとしていたらしい。一方、セルはネチネチとこき下ろすので、トスカニーニでさえそのやり方に怒ったそうだ。しかも、オーボエや管楽器のブレスまで熟知しているという博識の完璧主義者。トスカニーニ統治下のNBC交響楽団においてもセルがあまりにしごくので、トスカニーニは激怒したらしい。また、ある主席管楽器奏者は「俺たちをブタ扱いするあんたと仕事をするのはごめんだね」とクリーブランドを去って行った。

協奏曲においても独裁者ぶりは十二分に発揮され、セルは「私の最も愛する交響曲はブラームスのピアノ協奏曲第二番だね」と語っていたらしい。ルドルフ・ゼルキンのブラームスのピアノ協奏曲の録音は多数あるが、名盤の誉れ高いセル指揮クラ―ブランド管との1968年録音盤、ここでゼルキンとセルは二人の音楽観の違いから仲違いをし、以後二人の共演はなかった。あの温厚なゼルキンもセルとは袂を分かったのである。

縁の厚い、分厚い眼鏡をかけ、指揮台上のセルから睨まれると、二つ眼鏡が一つになって見えるため、クリーブランド管の楽員たちはセルに「一つ目小僧」という綽名をつけていたらしい。

一つ目小僧、アメリカ人のニックネームのつけ方はその程度で、英国人のそれに全く太刀打ちできない。ユーモアのセンスと人間の懐の深さが違うのである。

ショルティに英国コヴェントガーデン歌劇場のオケと合唱団は「Screaming skull」という綽名を献上した。訳すと、「絶叫する頭蓋骨」となる。このブラック味ユーモアの感覚は素晴らしい。それがどんなものであったかは「楽劇《ニーベルングの指輪》-メイキング・オブ・レコーディング」の映像を観ると納得していただけるであろう。

フルトヴェングラーは自分の後はショルティが継ぐ、と言っていたらしい。ミュンヒンガーも評価していたらしい。巨匠は人を観る眼がなかったようだ。

ところで、セルはその独裁的指揮と、もう一つ「グルメ」で名を馳せていた。ティボー、クリュイタンスはじめこの世界ではグルメが多い。 アバドも健啖家として有名であった。

かつて、セルはアメリカに渡る前、スコットランド・ナショナル管の音楽監督を勤めていた。同オケの本拠地はグラスゴーであったが、エディンバラでも定期的に公演を行っていた。そのエディンバラからの帰途、車中の大饗宴にはリッツのパーティーも顔負けするほどの料理が並んだという。

毒舌でも知られたセルであったが、セルの舌の確かさは衆目の一致するところだったらしい。

それを物語るエピソードとして英国の作曲家サー・ウィリアム・ウォルトンのセル評が有名である。それは「私はセルについて感銘していることが二つある―コンサートを準備する際の細心の精緻さとワインに比類のない味利きだ」というものである。

また、チェコ生まれのヘレーネ夫人も夫に劣らぬグルメだったらしい。セル夫妻には子供が授からず、授かっていれば、セルの独裁ぶりも少しは緩和されていたであろうけれども、子供という煩わしい存在がなかったセル夫妻は夫婦してグルメ三昧の生活を送っていたようだ。ちなみにウィーンでは昔から料理人はチェコ人と言われていたそうである。

そういう贅沢な生活を送っていたセルではあるが、指揮者ディミトリ・ミトロプーロスのミラノでの凄絶な死にショックを受け、美食を節し、野菜を多く摂って、健康管理に努めたようであるが、公式的には2番目に長生きできる職業と言われる指揮者としては早すぎる逝去と言わざるを得ない。

さて、セルのドヴォルザークに戻って、記録によればセルは都合この交響曲を3回録音している。第1回目は1955年頃、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を振って、2回目が1958年クリーブランド管弦楽団を振ってのステレオ録音、そして最後がこの1970年、同じくクリーブランド管弦楽団を振ってのEMI録音である。この録音のプロデューサーはピーター・アンドリーである。

私が九州から夜行列車に乗って大阪に出かけ、セルとクリーブランド管弦楽団を聴きに行ったのは同年の5月下旬で、つまりそのひと月ほど前に録音はなされたのである。そして、セルは帰国して2か月ほどして天に召された。それにしても、ガンに侵され、3か月後には亡くなるという時にこの録音、さらに日本への楽旅、何という精神力であろう。

この大阪万博では他にバーンスタイン&ニューヨーク・フィル、バルビローリ&ニュー・フィルハーモニア管弦楽団も招待されていた。バーンスタインはマーラー第九を振ったが、バルビローリは来日直前リハーサルの後、心臓発作を起こし亡くなった。英国の指揮者が過小評価されがちな我が国において、バルビローリはその存在を知らしめる絶好の機会であったのだが、惜しいことであった。もし実現していれば、小柄な彼が指揮台上でダイナミックにマーラー「巨人」を指揮し、聴衆は深い感銘を受けたに違いない。

私が聴いた大阪万博でのコンサートで、セルはモーツァルトの40番とシベリウスの第二を振った。しかし、その双方に感動を覚えなかった。私の未熟の致すところであろう。あるいは夜行列車で、寝台車でもない、座りっぱなしでひどい疲れが残っていたせいかもしれない。

それはともかく、以後、私はセルのLPやCDに注目することはほとんどなかった。オイストラフとのブラームスのヴァイオリン協奏曲のLPのみである。ショルティも似たようなもので、LDでそれ以外になかったので仕方なく購入したヴェルディの歌劇「シモン・ボッカネグラ」のみである。いやもう一つ、中古レコードでワーグナーの楽劇「タンホイザー」の4枚組・化粧箱入りが100円で出ており、無疵、英国直輸入のDECCA盤で、これは買わざるを得なかった。

さて、一説によればセルは「ハ―トを持った独裁者」とも呼ばれていた。しかし、私はそのハートに気付くにはこんなに時間を要したのかと感慨深い思いに駆られている。

晩年EMIに録音したこのドヴォルザークの交響曲第八番には世を去り行く人の「辞世の句」のような何とも言えないニュアンスが漂っている。第一楽章冒頭からして「寂寥感」が漂っているのである。特に第三楽章のアレグレット・グラチオーソにおけるリタルタンド、これがセルなの?みたいな儚さがある。切なさがある。何とも言えないデリカシーが胸を打つ。楽員も余命幾ばくも無い鬼指揮者に惜別の感情を以て演奏していたに違いない。

余白の2曲のスラヴ舞曲、ここにも同様の雰囲気が溢れている。ここには舞曲の持つ躍動感よりも消えゆく音を慈しむ趣が漂っている。

セルは日本での公演を終え、米国に戻ってから2か月、このドヴォルザークの録音から3か月後に世を去った。享年73歳、死因は多発性骨髄腫であった。

独裁的指揮者だったセルも晩年ニューヨーク・フィルのテコ入れで招聘された折、セルを嫌った同オケの首席奏者達は全員リハーサルに顔を見せなかった。つまりボイコットである。

米国でもオーケストラのユニオンの力が増し、指揮者の独裁的な管理が難しい時代に入ったのである。そういう意味ではセルは正に最後の独裁的指揮者だったとも言える。