「チェリビダッケ&読売日本交響楽団」を聴く

「チェリビダッケ&読売日本交響楽団」を聴く

- 1977年10月29日、東京文化会館にて-

- 1978年3月18日、東京文化会館にて-

セルジゥ・チェリビダッケ(Sergiu Celibidache/1912-1996)という指揮者が日本のクラシック音楽・ファンの間に浸透し始めたのはそもそもいつの頃だったか考えてみた。彼は元来レコード録音嫌いだったので当時の正規盤の数は極めて少なかった。おそらく私が最初に求めたLP盤も1960年代初頭に発売されたフォンタナ国内盤の「フルトヴェングラー!! ベルリン・フィルの栄光」と題するモノラル盤ではなかったかと思う(写真1 国内盤・fontana-SFON-10582(M))。これは過去の「ベルリン・フィル記録フィルム」の音声からレコード化されたもので音質は決して良いと云えない。登場する指揮者はフルトヴェングラー、ニキッシュ、チェリビダッケなのだが「エグモント」序曲を振るチェリダビダッケの表記が当時「ケルビダッチェ」になっているのも面白い(写真2 表記に注目)。確かにそのように読めなくはないが正確な読み方を知らないと日本語表記は難しいことがよくわかる。いずれにしてもこの当時はほとんどの日本のクラシック音楽ファンの間にも彼の名前が浸透していなかったことがよくわかる。ではいつ頃から彼の名前がファンの間に浸透しはじめたのであろうか? これは私の推論だが1970年代にいわゆる「FMエア・チェック」ブームが起こり「シュトゥットガルト放送交響楽団」の音楽監督だった彼の指揮するライヴ音源が徐々に紹介されるようになってからかと思われる。

そんな中、1977年(昭和52年)秋、彼が「読売日本交響楽団」の指揮台に立つというクラシック・ファンにとってビッグ・ニュースが飛び込んだ。手元に当時のチラシが残っているがタイトルが「幻の名指揮者ついに来日!」とある(写真3 初来日のチラシ)。それまで彼は「幻の指揮者」だったのである。初来日公演は1977年10月18日の「第140回読響名曲シリーズ」(東京文化会館)を皮切りに通算4回行われた。私は当時「読売日響」の定期会員だったので10月29日東京文化会館での「第135回定期公演」に足を運んだ。プログラムはベルク/「ヴァイオリン協奏曲」(ヴァイオリン:ロニー・ロゴフ)/ブラームス/交響曲第4番である。チェリビダッケ独特の指揮ぶり-仕草、指先での表現等々がとても興味深かく感じた。ロゴフは当時32歳のイスラエル出身の新鋭のヴァイオリニストでチェリビダッケとは幼少のころから親交を持つ。さすがに二人の息もあいこの作品が持つ「ロマンティシズム」を見事に引き出していた(写真4 公演プログラム表紙)。公演終了後、文化会館楽屋口ロビーで二人とも気さくにサインに応じてくれた(写真5 チェリビダッケとロゴフのサイン)。

それからおよそ5ヶ月後の翌年1978年3月、チェリビダッケは再来日、ふたたび「読響」の指揮台に立つ。前回同様彼は4回の公演をこなす。私は「第140回定期公演」(1978年3月18日・東京文化会館)での演奏を聴いた(写真6 当時の公演チラシ/写真7 公演プログラム表紙)。チラシの見出しは「幻のベールをぬいだ巨匠”再び来日”」に変わる。定期公演プログラムはモーツアルト/交響曲第41番「ジュピター」、ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」から「前奏曲と愛の死」、最後にレスピーギ/交響詩「ローマの松」が演奏された。チェリビダッケのワーグナーは珍しく興味が湧く演奏だったがさらに「ローマの松」のフィナーレ「アッピア街道の松」のコーダに向かう盛り上がりは印象的で圧倒された。一言でいえば凄い演奏だったと思う(写真8 定期公演演奏曲目)。

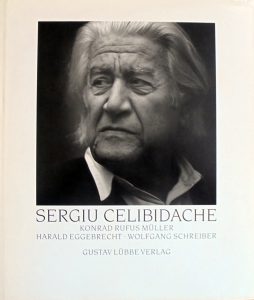

(写真9)は1992年にドイツで出版された「チェリビダッケ」の写真集である。偶然、フランクフルトの書店で見つけたものだが彼は「禅」の研究にも熱心で1990年に「ミュンヘン・フィル」と来日した際に訪問した「禅寺」での写真も掲載されている(写真10)。

写真1 「フルトヴェングラー、ベルリンフィルの栄光」LPジャケット(フォンタナ盤)

写真2 チェルダビダッケをケルビダッチェと表記

写真3 「読売日響」チェリビダッケ初来日特別公演のチラシ(1977年)

写真4 チェリビダッケが初客演した「読売日響」第135回定期公演プログラム(1977年10月)

写真5 「読響第135回定期」演奏曲目と気楽に応じてくれたチェリビダッケとロニー ・ロゴフのサイン

写真6 チェリビダッケ再来日公演チラシ(1978年3月読売日響)

写真7 チェリビダッケが再客演した1978年3月「読響」プログラム表紙

写真8 1978年チェリビダッケ再来日「読響140回定期」演奏曲目

写真9 フランクフルトの書店で求めた1992年出版のチェリビダッケ写真集

写真10 1990年ミュンヘン フィルと来日の折、「禅寺」を訪れたスナップも掲載されている