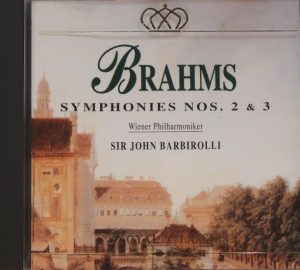

バルビローリ&ウィーン・フィルによるブラームスの夕映えのシンフォニー(加筆版)

あと千回のクラシック音盤リスニング(10)

〜 ブラームスの夕映えのシンフォニー 〜

ブラームス交響曲第二番ニ長調Op.73

ジョン・バルビローリ指揮ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団

Royal Classics : ROY 6434

2023年10月半ば、ようやくミャンマーから帰国した。

出発前の超過密スケジュール、ミャンマー到着2日後にプロペラ機に乗って地方へ調査に出かけるというような日程、帰国前後の報告会・報告書などの後始末、帰国しての待ってましたとばかり入ってくる仕事の山、参りました。 体力も限界、ずっと交感神経>副交感神経の状態が続き、これは帯状疱疹だなと予測したが今のところ免れてはいる。

このような状況で何が聴きたいかというとブラームスの交響曲第二番である。 ミャンマーでも一番聴きたい曲であったが、持参したデジタル・プレーヤーに入っておらず、帰国後ようやくゆっくりと聴くに至った。

ブラームスの交響曲第二番、以前、ブラームスの交響曲はすべて季節感を伴っていて、この第二番は初夏、しかもヨーロッパの、と書いた。 これはこの作品が避暑地ペルチャッハで書かれたことからの連想である。

まあ、それは架空の話で、今回は副交感神経を活性化するために体が要求したに違いない。 ブラームス特有のしんねりむっつりした雰囲気がない。 苦労して書いた第一番の反動のような作品である。 美しい、伸び伸びとした旋律が鳴り渡る。 なので、私はこれは大型セレナードである、とも書いた。 この解放感に満ちた楽想のシークエンスは作曲家のリフレッシュした心境を想い起させる。 同時にクララ・シューマンとの関係にも。

今回、時間が出来る毎にいろいろな演奏を聴いてみた。 モントゥー盤、チェリビダッケ盤、バルビローリ盤、スウィトナー盤、アバド新旧盤、フルトヴェングラーのライブ盤、ワルター盤などなど。

結論から言うと、今の私にはバルビローリ盤がいちばんぴったしくる。 ウイーン・フィルの柔らかい響きもだが、ちょっとゆるふん的なところが副交感神経を活性化させる。 何か黄昏を想起させる雰囲気があり、それが最高である。 モントゥーの老獪なテンポ・ルバートも素晴らしいが。 意外とよかったのがスイトナー指揮ベルリン・シュタッツカペレ盤で、東ドイツ時代の、くすんだ柔らかい響きで、力強さにも欠けていない。 フィナーレのコーダも申し分ない。

聴き比べてつくづく思ったこと、一つは駄盤がほとんどない。 強烈な印象を刻み込もうと表現しても、それはこの作品の楽想とは矛盾するものであろうし、堰を切ったようなフィナーレのコーダでどんな演奏でもチケット代の元が取れたような気になりそうな、そんな作品でもあろう。 ミュンシュ&フランス国立管のライブ盤などコーダの終止を待たず拍手が起こる。

私自身何度か聴いたコンサートでの記憶で最も印象に残っているのはジュリーニ指揮の演奏である。 滞米生活の折、マディソンにジュリーニがロサンゼルス・フィルを率いてやってきた。 州都とは言え、人口20万弱の街によくぞ来演してくれたものである。 幸運としか言いようがない。

ジュリーニは例の如く遅めのテンポで、悠々とした棒を振っていた。 しかし、フィナーレのコーダは加速に次ぐ加速で、会場は興奮の坩堝と化した。 演奏が終わるや否や、周囲は皆立ち上がってのオーベーション、素晴らしいコンサートではあった。

ではあったのだが、私が期待していた数か所のツボみたいな部分はすべてあと一歩のところで高揚せず、感動に至らなかった。 福永陽一郎氏の、フルトヴェングラーからアッチェレランドを抜き去ったのがジュリーニというなつかしい評が頭をよぎった。

もう一つ特記したいこと、それはフルトヴェングラーのブラームスである。 指揮者の母方の家にブラームスは出入りしており、そんなちかしい関係なのに、指揮の神様とブラームスは相容れない何かがあるのではと考えてしまう。 指揮者は内省的人間ではあっても舞台では英雄志向、ブラームスの優柔不断の性格とは矛盾する要素が多いのではないか。 例えば私が所有している第四番の第一楽章のコーダの加速。 迫力は出るかもしれないが、この作品の「詠嘆」の雰囲気が消え去ってしまうのではないだろうか。 若い時から聴く度に違和感が残り、この疑問はいまだ氷解していない。 福永陽一郎先生激賞の録音にもかかわらずである。

この第二番でも第一楽章のブラスなど、ライブということもあって、豪快に凄いフォルテで鳴らす。

しかし、まあこの録音はフルトヴェングラーがスイスに亡命する直前の、戦時下、しかも敗戦の色が濃い特別な状況でなされたものであり、彼の特質が極端に出た演奏であるに違いない。 ユダヤ系は排除され、ナチスの楽員が多数を占める当時のウイーン・フィル、指揮者と楽員はどんな精神状態でこの作品を演奏していたのであろうか。 フィナーレのコーダは当然ものすごいアッチェレランド、ブラスの強奏、その状況を考えると当然ではあるが凄い。

さて、バルビローリ指揮のウイーン・フィル盤に戻って、週末自宅にて、改めて久しぶりにタンノイStiring TWWで鳴らす。 ラックスの真空管プリが不調で、Quad 66とQuad 606の組合せなのだが、それでもよく鳴る。 ゆったりの、ブラームスの第二にぴったしのサウンドである。 「豊麗の音」と言えるかもしれない。 ちょっと気張ってアイラのシングルモルトを開けるか、みたいな気分になってくる。 あるいはバルビローリお気に入りのバーガンディ(ブルゴーニュ)か。

私はLP時代、バルビローリ指揮のウイーン・フィル盤は第一番を除いて廉価盤で揃えていた。 CDはケンブリッジで購入した。 これはもちろんEMI原盤なのだが、ROY 6434という番号のDiskyのRoyal Classicsシリーズの一枚で、第三が一緒に入っており、これも悪くない。 住宅街のこじんまりした、それぞれ個性的な英国式庭園を眺めながら散策し、行き着いた小さなCDショップで値段が安いので買った記憶がある。

さて、この録音時、強者のウイーン・フィルはバルビローリの指揮に応じてくれず、指揮者はスコッチを横に置いて振ったというエピソードを読んだことがある。 元々バルビローリとこのオケの相性はよくなく、バルビローリがチェロのセクションに「こう弾いたら」と提言したのが誇り高きウイーン・フィルのメンバーの逆鱗に触れたらしい。 さもありなん。 指揮者のバイオグラフィーでも、この天下の名門オケの話は全く出てこない。

ところで、この作品のインティメイトな、でも内面をみつめたような楽想を思う時、私はこの作品の室内楽版がほしくなる。 色んな形が考えられるが、弦だけでは何か物足りないので、八重奏曲版なんていかがだろう。 弦楽五重奏にクラリネットとホルン、さらにコントラバスを加える。

これで、クララへの想いをえぐったような、さらにナイーブさが強調された音楽と変身するのではと期待してしまう。 さっと影が差す様な、そんな転調も期待できるのでは。

振り返ってみるに、この作品との付き合いは長い。 最初に買ったのが大学生時代、ワルター&ニューヨーク・フィルのモノ盤(日本コロムビア)、ご丁寧にも同演奏のリハーサル盤まで購入した。 ところが、コロムビア響との「リンツ」のリハーサルと違ってワルターの声というか指示がほとんど出てこないので腹が立った記憶がある。 それはともかく、一定の距離を置いての長い付き合いで不思議な関係でもある。

ともあれ、ブラームスの第二番、いつ聴いてもいい曲である。

ブラームス第二交響曲を試聴したオーディオ装置

タンノイStiring TWWを中心とした装置で、「豊麗」なサウンドが楽しめる。 通常はラックスの真空管プリとQuad 606でドライブするが、今回ラックスが不調でQuad 66Preと組み合わせた。 これが本来のペアーである。「中庸の美」とでも表すべきサウンドで、ラックスの真空管プリではさらに柔らかく、弦が豊かに響く。

(付録)

Quad 66Pre用リモコン

こんなリモコンはわが国ではお目にかかれないであろう。 まるで瓦である。

このリモコンの下のタンノイの天板は関東大震災の折、上のCD棚から大量のCDが落下して、傷だらけとなったが、いつしか目立たないほどに回復した。まるで生き物のようである。 不思議!

Quad 3兄弟

Quadの流れで、Quadのアンプについて。 私は現在はラックスの1980年代の真空管プリを愛用しているが、その前はQuadのプリを3代にわたって愛用してきた。 最初の33はラックス38FDのメインに繋いでいたが、その後Quad405Ⅱを導入し、正規の組合せとなった。

33は当時尊敬していた瀬川冬樹氏の推薦機種でようやく購入したのだが、音は38FDの方がよかった、というか33導入によって音が改善されたという印象は全くなかった。

次いで44、これは名機であると思う。 とにかく通常の接続では音量のコントロールが難しいほどで、ラックスのMQ68Cという、NECの有名な3極管50CA10搭載のメインアンプでタンノイのStiring TWWを鳴らすと、とても素晴らしい音が満喫できた。

次の66PreはハーベスCompact HL導入の折にテレオン第4店で薦められ、606のセットで購入。 606は名機なので、大事に使って下さいというお達しがあった。

33と初代405Ⅱ以外はすべて中古であるが、基本テレオンの懇意のベテランの方の推薦とこちらの希望が合った場合に購入に至った。 中にはリサイクルショップでPS法改正でQuad 44とQuad 405Ⅱの組合せが5万円台で出ており、即購入という幸運もあった。

ラックスPD-131の奇蹟

私は文科系オーディオ愛好家(オーディオ・マニアとは全く考えていないし、なりたくもない)と自称している通り、機械音痴である。 このラックスのアナログ・プレーヤーは、これも瀬川冬樹氏が音楽雑誌で取り上げていたので、確かスピーカーでJBLを選択するため、プレーヤーとアンプは最低限のコストで行きましょうみたいな組合せで、チャレンジするかと思い立ったような記憶がある。 アンプではないので、マニュアルを読めば大丈夫だろうと高をくくっていたのだが、半田ゴテも握ったことがない機械音痴には苦行とも言える経験であった。 龍ケ崎ゲヴァントハウスのfumiさんクラスであれば喜々として楽しまれたはずであるが、難しいパズルを解くような、そんな作業であった。 一応出来上がったものの、33回転はOKだったが、45回転はどうやっても動かず、とうとう諦めて片肺飛行みたいなプレーヤーが出来上がった。 しかしである、隣のトーレンスがひりひりというベルト摩擦音が出始めたのに、今年40年目にしてまだ現役、ノートラブルで動いている。 奇跡としか言いようがない。キットとは言っても自作は愛着が湧くものである。 そうPD131ではなくPD131-Kであった。 ダイレクト・ドライブなのだが、モーターはテクニクス製という情報も入ってきた。 デザインもよい。