エルネスト・アンセルメの想い出

エルネスト・アンセルメの想い出

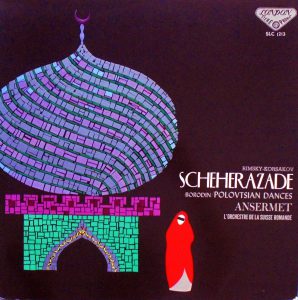

私が最初に指揮者「エルネスト・アンセルメ」を知るきっかけとなったのは中学時代に求めたLPレコード、リムスキー=コルサコフ/交響組曲「シェエラザード」(写真1 キングレコードSLC 1213)だったと思う。このレコード解説によれば当時アンセルメの最新録音(1960年頃のステレオ録音)でSP時代の録音から数えて通算4度目に当たるとのことだった。管弦楽は彼が創設し約半世紀に渡り音楽監督を務めた「スイス・ロマンド管弦楽団」である。この録音は現在も名盤として誉れ高い。

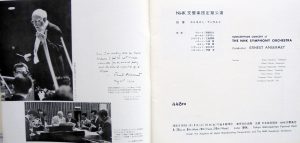

そしてその翌年、彼がNHK交響楽団の定期公演に客演するという嬉しいニュースを知ることになり、ぜひ生で彼の指揮に接してみたいと思った。アンセルメとN響の共演は「東京オリンピック開催」を秋に控えた1964年初夏に実現した。彼は5月定期・臨時公演と6月定期を振り得意とするフランスものを中心としたプログラムで満員の聴衆を沸かせた。私は第448回6月定期公演の最終日(6/10)に会場の「東京文化会館」に足を運んだ(写真2 N響第448回定期公演プログラム表紙/写真3 プログラム見開きページ)。アンセルメは当時すでに80歳を迎えていたが衰えを感じさせなかった。当日のプログラムは演奏順にベートーヴェン「交響曲第7番」、マルタン「7つの管楽器、ティンパニ、打楽器と弦楽合奏のための協奏曲」、そしてラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲である(写真4 プログラム演奏曲目)。私は興奮冷めやらず会場を後にしたことを覚えている。

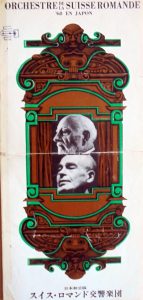

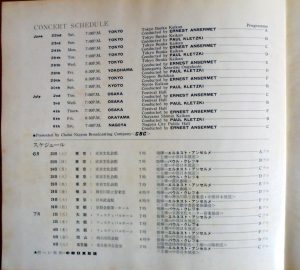

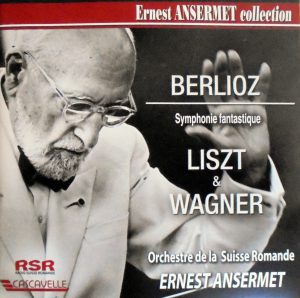

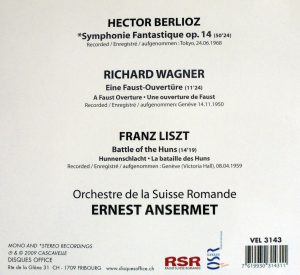

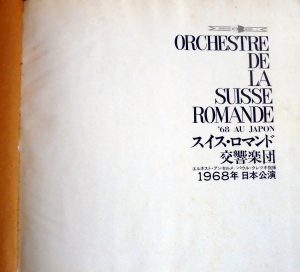

この「N響」客演から4年後の1968年6月、当時85歳のアンセルメは手兵「スイス・ロマンド管弦楽団」率い再び来日を果たした。現在はインターネット時代、もう見かけなくなった興行催事チケットを販売する「プレイガイド」が当時街に存在していた。そこで目に留まったのが「スイス・ロマンド管弦楽団」の来日公演宣伝リーフレット(写真5 表紙/写真6 公演内容)である。この公演では今シーズンから新常任指揮者となったポーランド出身のパウル・クレツキも同行した。私は躊躇したが最終的にアンセルメとクレツキの2公演(6/23・24)のチケットを購入、会場は「東京文化会館」である。(写真7 6/23クレツキ指揮のチケット)ちなみに全13回公演のうちアンセルメが7回、クレツキが6回を受け持った(写真8 公演プログラム表紙/写真9 公演日程)。私は6/23にクレツキ指揮で(B)プロ/ベートーヴェン交響曲第5番/ワーグナー「ジクフリート牧歌」/ムソルグスキー(ラヴェル編曲)組曲「展覧会の絵」、そして24日にアンセルメ指揮で(C)プロ/ベルリオーズ「幻想交響曲」/ストラヴィンスキー舞踊組曲「火の鳥」/ラヴェル「ラ・ヴァルス」を聴いた。後の新聞評では辛口批評もあったが私個人的には貴重な2公演を生で聴けたことに大いなる満足感を得た。またこの公演のプログラム構成はAプロからFプロまでバラエティに富んでいた(写真10・11・12 全公演演奏曲目)。尚、私も聴いた6/24日公演のベルリオーズ「幻想交響曲」の演奏は2009年にスイスのレーベル「CASCAVELLE」からCD化されている(写真13 CASCAVELLE CD/写真14 CD記載の1968年6月24日東京のクレジット)。

最後に余談をもうひとつ、「来日公演宣伝リーフレット表紙(写真5)のフランス語表記「'68 EN JAPON」の誤記「EN」が公演プログラムではさすがに「'68 AU JAPON」に正しく修正されていた(写真15)。

写真1 アンセルメ R.コルサコサコフ「シェエラザード」LPジャケット写真

写真2 1964年 アンセルメ客演N響第448回定期プログラム表紙

写真3 1964年 N響定期448 見開きページ

写真4 1964年 第448回N響定期演奏曲目

写真5 1968年スイスロマンド管弦楽団宣伝リーフレット表紙

写真6 1968年 スイスロマンド管 初来日公演宣伝リーフレット公演内容

写真7 1968年 6月23日公演のチケット、クレツキ指揮

写真8 1968年スイスロマンド管弦楽団来日公演プログラム表紙

写真9 1968年 来日公演日程

写真10 1968年 公演曲目 A 、Bプログラム

写真11 1968年 公演曲目 C 、Dプログラム

写真12 1968年 公演曲目 E Fプログラム

写真13 1968年東京公演の「幻想交響曲」は2009年に初CD化

写真14 [幻想交響曲」レコーディング年月1968年6月24日東京のクレジットあり

写真15 宣伝リーフレットの仏語標記Japonの前の前置詞誤記「EN]が公演プログラムでは正しく「AU」に訂正