スコダ 7

パウル・バドゥラ・スコダは奇をてらう様な演奏とは無縁のピアニストだ。 グルダやデムスと同様の音楽に対する真摯な良心がある。 何度も言うがそこはかとない自由の風を織り込みながら演奏をしてゆく。 厄介者のグルダが実は最も音楽の躍動感とそれによりもたらされるものを大切しており、デムスもアプローチに違いこそあれ同じように考えていた。 そう認識されていないのは残念なところだが、それでも躍動感を端的に認識し、促し、教えてくれるのがスコダだ。 グルダとの違いはダイナミズムの幅をそれほど意識していない事だ。 それこそスコダの演奏がよりウィーン風だと感じる要因かもしれない。

デムスの章で強調しなかったがデムスには音楽学者としての側面がある。 本章では少し強調しておこう。 楽譜の検証やピアノ奏法や音楽学に心を砕き執筆したのはスコダも同様でその活動は大いに知らなければならない。 学問的なアプローチが実際の演奏にどのような影響があるかをそこから知ろうとするのは、あまり意味のない事かもしれない。 むしろ音楽の歴史的な意義や奏法に論理的なメスを入れた功績こそ評価するべきである。 聴き手にとっては初めに聞くべき音楽とその演奏があり、その後から理論は追いかけてくる。

ところで、こうした学問的なアプローチの事を考えていると、アルバート・シュヴァイツアーが著わしたバッハに関する長大な著述を思い起こす。 ここではシュヴァイツアーは芸術家を二つの種類に分けている。 主観的芸術家と客観的芸術家の二つである。 こうした区分けに格別な意味があるかどうかは別に吟味する必要はあるが、学問的なアプローチと言うときに必然的に客観的芸術家という単語を思い起こす。

アルフレート・ブレンデル、イエルク・デムス、バドゥラ・スコダ達は演奏をする前に確かに何か物申してから取り掛かる様な印象がある。 ピアニストや演奏家がどのように真剣に音楽に取り組んでいこうとしているのかに無頓着で無理解な聞き手は、そうした楽曲や演奏に対する意見は、言い訳であり、自己弁護であり、形而上の印象操作であり、ミスタッチを糊塗しようとする高等テクニックであると言わんばかりに批判する。

スコダはその様な批判に客観的芸術家としての言い分より、自身の演奏を通して主観的芸術家としての立場を堅持して演奏を披露していく。 客観的芸術家として学問的に論は述べるが、演奏は個性であり主観的芸術家なのだ。 演奏家を客観と主観の二律に区分けすることは無理がありそうだが、ほとんどの演奏家は、自身の演奏が主観的芸術家の立場を取ることを当然の事と思っている。 先に長々とスコダのシューベルトの演奏に触れた時に、繰り返しをしている事に触れたが繰り返しをするかしないかは学問的検証、客観的芸術家へとつながっていても、最後にはやはり奏者の感性がそれを決めるだろう。

スコダは実はあまり難しく思考をこねくり回しているようなピアニストではなくもっと簡潔なピアニストなのだ。 そうでなければあのように包み込む様なハイドンを演奏したりはしなかったであるろうし出来なかったであろう。 その独特の個性を持って音を保持して演奏するスコダは最後の客観と主観の二律を手中にしたピアニストの一人であったのかもしれない。

(完)

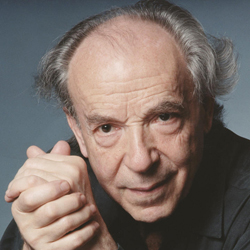

パウル・バドゥラ・スコダ(Pf)